"АРГЕНТИНА", Или «Если бы, да кабы» как инструмент исторического анализа

Литературный анализ для снобов

Расхожее выражение «История не терпит сослагательного наклонения», подтвержденная высокоинтеллигентным афоризмом от действующего российского президента ВВП «Если бы у бабки был бы… это был бы дедушка», нынче весьма популярно у тех, кому никак не хочется разбираться в ошибках прошлого. Как выясняется, таковых нынче – большинство, и это должно вызывать, наверное, грусть, однако, спасибо диалектике, не инфантильное большинство творит эту самую историю, но конструктивное меньшинство, не обделенное чувством ответственности перед собственной совестью в первую очередь.

В литературе это проявляется как нельзя более ярко, особенно же наглядно – в литературе фантастической, которая по сути есть авангард литературы вообще (ибо все начинается со сказки!). Возможно, именно поэтому нынче так популярна фантастика «для масс», в которой литературная составляющая (слог + сюжет + смысл) давно рухнула под яростным напором «требования рынка», подобно рыцарям в доспехах в сражении с «попаданцами» - бойцами сталинского спецназа, и прочими «сугубо положительными личностями» – продуктами сублимации современного российского милитаристического психоза. «Включив мозг», можно, конечно же, понять, что у спецназа патроны однажды закончатся, а у рыцарей мечи – нет, и падет тот спецназ, сраженный ежели не мечом, так как минимум старыми штаммами вирусов, вроде чумы бубонной, или же банальной жертвой укусов эцефалитных клещей, методов лечения от которых в те времена не было… да не о том разговор.

Разговор о том, что в регулярно повторяющиеся в человеческой истории периоды, когда искусство из творческого поиска истины превращается в «эстет-конформизм» (спасибо Олди за прекрасный термин!), и неизбежно трансформируется в служебный придаток тоталитарной пропаганды, так вот в эти самые «дурные» периоды нашей с вами истории обязательно, непременно усиливается их «антитезис» в виде литературы пусть малочисленной в сравнении, однако в том же сравнении – на порядки выше - качественной, и способной произвести эффект «черного лебедя», разрушающего все потуги агитаций и пропаганд всяческого толка. Такую роль когда-то сыграли произведения Чапека и Оруэла, Булгакова и Кастанеды, Толкиена и Желязны, а до того – Жюля Верна, и еще ранее – Кампанеллы. Возможно, именно такая роль в истории литературы будет отведена удивительно сильному роману, относящемуся к жанру альтернативной истории, который я намерен нынче проанализировать.

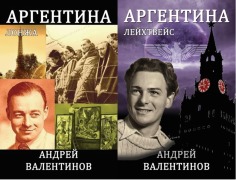

И прежде чем приступить, хочу отметить, что в отличии от моих предыдущих отзывов на первые романы цикла «Аргентина», здесь будет нарушен принцип «без спойлеров», потому как данный текст предназначен в первую очередь тем читателям, которые умеют и любят ходить на хорошие фильмы и спектакли по несколько раз, способны перечитывать любимые книги, и каждый раз находить в них что-то новое, потому как хорошее произведение искусства – всегда зеркало, в котором обезьяна увидит лишь обезьяну, человек же развивающийся непременно найдет доказательства собственной эволюции. Итак, приступим.

ЭСТЕТИКА (полотно, кисть, палитра)

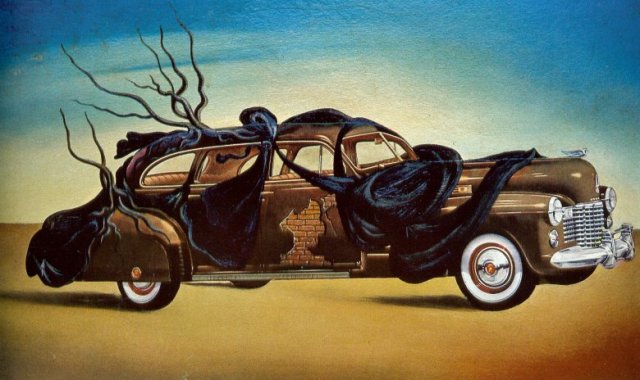

Если предыдущие романы цикла четко «линковались» с комиксами и кинематографом, словно призывая читателя по мере проникновения в текст «рисовать картинку» и «снимать свое кино», то в последнем диптихе Андрей Валентинов уже без обиняков занимается живописью, и приглашает читателя стать соавтором этих полотен. Причем автором уже заданы четкие контуры (сюжет), и жестко ограничен «выбор кистей» (этические императивы романа не допускают оправданий ни подлости, ни бесчестья, ни отсутствия человечности ради неких «высших целей»), то предложенная палитра (от Клода Моне, и до Сальвадора Дали, выбирай на вкус!) оставляет на волю читателя то, каким он сам видит героев. По эстетике текст подобен хорошей «раскраске» для взрослых, при условии, что читателю не чуждо чувство вкуса. В противном случае ему останется лишь насладиться добротным динамичным сюжетом «интеллектуального боевика», что по-своему тоже неплохо, но нам, снобам, этого, конечно же, мало!

Живопись, как избранная эстетика для романов, находит свое подтверждение не только в элементах сюжета, заданных автором, но и в самом темпоритме текста. Описания выполнены четко, но не столько «in motion», то есть в динамике действия, сколько «in moment», словно серия фотографий в режиме «быстрой съемки» фотоаппарата в уверенных, не дрожащих руках опытного фотографа. Почему не на штативе? Да потому что всегда есть легкая рябь, «смазка», оставляющие место живому отношению к происходящему, отражающие отношение к происходящему того, кто снимал… и позволяющие это отношение для себя определить тому, кто смотри на эти фотографии. Валентинов регулярно «останавливает» текст-действие, выделяя место тексту-мотиву действия, как переходу между картинками. Он дает время подумать, прежде чем предлагает новый виток развития сюжета, что, собственно, является одним из важных технических приемов «интеллектуального боевика» (термин рожден не мной, за использование такового здесь извиняюсь перед всеми снобами, и перед самим собой в первую очередь).

И все же это не фотография, но именно, что живопись. Особенно – в романе четвертом «Лонжа». Фотография, даже самая «смазанная» в своей динамике, статична, будучи ограниченная рамками бытового реализма. Только живопись, как изобразительный продукт авторской интерпретации реальности, оставляет зрителю право на интерпретацию, равную праву художника. Роман четвертый, к примеру, фактически интерактивен, но не в формате «разветвления сюжета», хотя в финале предлагается и такое «решение». Автор добивается эффекта «соучастия», не просто задавая структурную вариативность, но в первую очередь оставляя читателю пространство для собственного «додумывания» некоторых важных мотиваций у героев. А это уже – психологический инструмент, очень рискованный в руках новичка, в руках же Мастера превращающий даже лубочных героев – в живых людей.

Прежде чем перейти к героям, позвольте еще несколько слов сказать об эстетике финального романа. Если в предыдущих книгах цикла четко прослеживалась тенденция «от комикса – к кино», и невольно напрашивалась мысль, что продолжать автор будет уже в формате, в который эволюционировал современный аудиовизуал – а именно, в ТВ Шоу, то здесь меня ждал сюрприз. Действительно, в «Квентине», «выкрашенном» в токсичные цвета комиксов первой половины двадцатого века, и в «Мухоловке» с «Крабатом», радующих глаз мягким синематографическим «сепиа», нам словно показали, как развивалось техногенное драматическое искусство, которое Ленин, наряду с цирком, посчитал «важнейшим для нас». Однако, я ошибся. Ошибка крылась в самой концепции восприятия современного ТВ – если раньше оно было действительно «отстойником искусств», то сейчас, в результате борьбы за выживание, навязанной интернетом, телевидение прогрессировало в нечто универсальное, вобравшее в себя лучшее, и предлагающее избалованному потребителю уже квинтэссенцию качества всего мирового аудиовизуала – на меньшее мы нынче уже не согласны! Нет более чистого «ситкома» или «мыльной оперы», во всяком случае – в нашей вселенной потребителей «Декстера» и «Человека в высоком замке». Только коктейль из самых качественных продуктов, причем в исполнении непременно лучших мастеров, не жалея финансов и художественных ресурсов, сиречь – сценаристов. А значит, нет уже и единой эстетики, но есть только техника и структура. Поэтому автор сделал единственно верное решение – вернул нас в «Лонже» к истокам визуального искусства, к живописи, в романе «же «Лейхтвейс» задал вновь эстетику кино, но теперь уже современного, полноцветного, причем фильм этот – блокбастер… с сюжетом на много-много серий. Да-да, именно в пятом романе начинаются «намеки» на ожидаемую встречу персонажей, некое обещание «битвы всех героев», финального крещендо в духе то ли толкиеновской битвы пяти рас, то ли просто – Армагеддона. Это еще не ТВ, это пока еще бондиана или, если угодно, лукасовские кино-проекты с «запасом» на полвека, если не больше. Но именно из этого может родиться «Доктор Кто» на поле русскоязычной фантастики, причем гораздо масштабнее, эпичнее, и осмысленнее приведенной аналогии.

Таким образом, палитра пятого романа представляет собой весь набор технических средств современного высокобюджетного блокбастера: от «высокого разрешения» в деталировках и спецэффектах и до полной цветовой шкалы, без ограничений. Собственно, «Лейхтвейс» - самый «современный» роман цикла по своей эстетике, он представляет собой кино-шоу, каким мы его привыкли и полюбили видеть, как бы наш снобизм не отрицал этого.

АКТЕРЫ

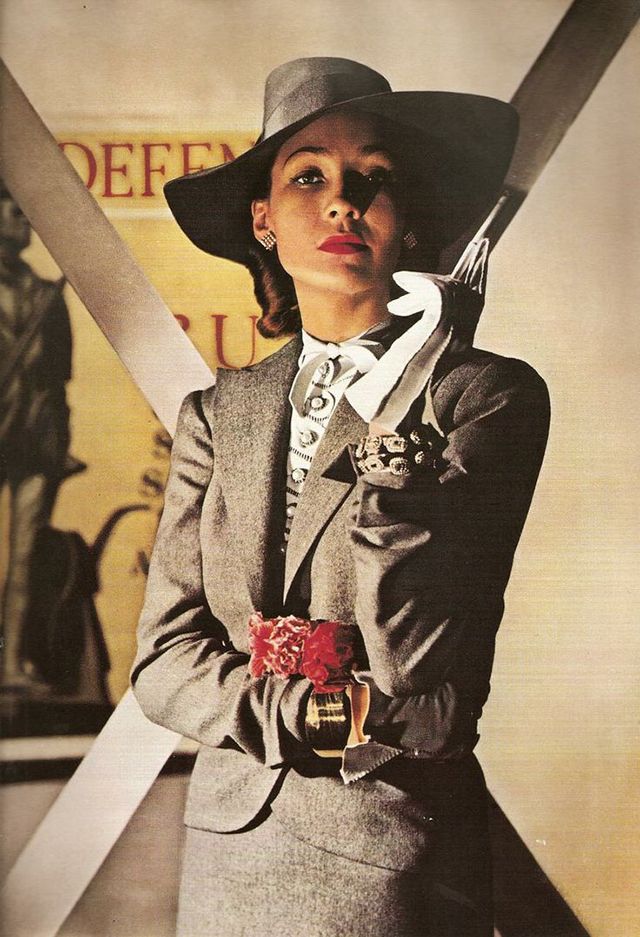

Героев, как таковых, в «чистом» виде, тут нет. Они все – актеры, как по своим сюжетным функциям, так и по авторскому представлению в тексте. Что не удивительно – Валентинов «срисовывал» их с известных актеров американского и европейского кинематографа, и постоянно напоминает читателю об этом. Во всяком случае, читателю, который знаком с кинематографом первой половины прошлого века.

Здесь вы можете смело обратиться к моим предыдущим отзывам на первые романы «Аргентины» - автор не изменил ни себе, ни выбранной технике, и продолжает создавать персонажи «вторичных архетипов», апеллируя ко всему, что «наработала» культура человеческой цивилизации после Ренессанса. Однако именно в четвертом и пятом романах эта техника дала неожиданный, и очень интересный эффект – «игры в играющих в игры» в результате породили… живых людей! Словно андроиды из «Мира дикого запада», валентиновские буратины и мальвины, пьеро и коломбины вдруг… ожили, и стали реальными, со всеми вытекающими из этого последствиями. Подозреваю, что не последнюю роль в этом эффекте сыграла вышеупомянутая «интерактивность» - в современном обществе мы все настолько сжились со своими социальными ролями и постоянной напряженной работой над «пребыванием в образе», что именно игра становится нынче самым настоящим и определяющим фактором для истинно человеческих мотиваций.

Мотивации же определяют не только развитие сюжета, но и задают, собственно, смысловую наполненность тексту, определяют его этическую значимость. К чему и следует перейти.

СМЫСЛЫ

Литература без этики невозможна. И дело тут не в пресловутом морализме, и не в потребности отбиться от ханжествующих обывателей, которые суть большинство любого читательского контингента. Этика для литератора в первую очередь – необходимый инструмент драматургии, без которого невозможно определение протагониста и антагониста, а значит – невозможно и задать конфликт, осмысленный, определяющий суть драматургию произведения. И чем сложнее этическая система того или иного произведения, тем богаче и интереснее сюжет. Этот технический прием современному потребителю искусства «масс маркет» знакомо по такому показательному приему, как «Игра престолов». Впрочем, утверждение это действительно для любого произведения, рассматривающего вопросы человека, и власти, либо человека во власти. Словом, все, что так или иначе связано с масштабными историческими событиями, а значит и с политическим дискурсом того или иного исторического периода, неизбежно сталкивается с вопросами этической оценки, в литературе же непременно отражается эпичностью повествования и богатством сюжетных линий. Оговоримся – в качественной литературе!

В случае с «Аргентиной», как и в «Игре престолов», или хотя бы в «Илиаде» с «Одиссеей» (а как вы хотели? Да-да, все красивые ноги современной драматургии растут из античного афедрона Елены Прекрасной!), так вот в романах данного цикла этическая система не является первичной, она, скорее, результат оценки «добра» и «зла» согласно собственным эволюциям и личностным революциям персонажей. А ведь речь идет не много, не мало – о таком явлении в истории человеческой цивилизации, как фашизм! Заметьте – не социал-национализм, эта утилитарная и сугубо прагматичная немецкая версия итальянской мечты, но именно что фашизм Дуче, продукт романтизма подлецов, если подобное вообще возможно. Как показывает наша история – вполне.

Авторская этика здесь задает, конечно же, жесткий контур моральных императивов, но он, скорее, близок к кодексу бусидо, нежели к «правде победителей» - честь и порядочность персонажей оцениваются вне зависимости от их политических взглядов и мотиваций, и хотя антипатии автора к фашизму известны, в романе они проявляются в качестве конечного результата, двусмысленного «хэппи энда», сами же персонажи вполне себе симпатичны и читателю, и их творцу даже находясь на службе у «плохих парней», ибо не лишены ни чести, ни порядочности, но исполняют свой долг, как это и должно. И тут автор, следует сказать, весьма рискует.

Определение этических границ – как палка о двух концах, причем неизвестно, какой конец завтра ударит больней: морализм способен довести до примитивизма, «либерализм» по отношению к «грешникам» может серьезно ослабить сюжет, снизив драматическое напряжение. К тому же вопросы, касающиеся идеологических аспектов второй мировой войны, вообще тема достаточно щепетильная, и воспринимаемая как фактор, особо раздражающий для многих в наше время квази-патриотической шизофрении воров, взяточников и погрязших в «голландском синдроме» их жертв. Не впасть в крайность, и при этом не оказаться тем, кто ради качества произведения, владея техникой письма, переступит через собственные моральные принципы и взгляды – задача сложнейшая, на мой взгляд.

И все же Валентинов с блеском решает эту задачу, предлагая читателю конфликт на уровне персонажей в качестве этического образца, глобальный же конфликт идеологий рассматривает, как и должно историку, личностно дистанцируясь, и предлагая читателю своего рода свободу выбора. Тот самый интерактив, по сути! Ход довольно хитрый – ведь определившись в симпатиях к персонажам, читатель неизбежно попадает в ловушку «ожидания хэппи-энда» для «своего» фаворита, предлагаемый же Валентиновым результат, приводит уже к оценкам, близким к авторским.

И все же Валентинов с блеском решает эту задачу, предлагая читателю конфликт на уровне персонажей в качестве этического образца, глобальный же конфликт идеологий рассматривает, как и должно историку, личностно дистанцируясь, и предлагая читателю своего рода свободу выбора. Тот самый интерактив, по сути! Ход довольно хитрый – ведь определившись в симпатиях к персонажам, читатель неизбежно попадает в ловушку «ожидания хэппи-энда» для «своего» фаворита, предлагаемый же Валентиновым результат, приводит уже к оценкам, близким к авторским.

Таким образом, «Аргентина» - не просто антифашистское, но весьма антитоталитарное произведение, близкое по духу к «Человеку в высоком замке», но гораздо большее по масштабу и охвату событий, а главное – гораздо ценнее с точки зрения исторического анализа. И тут мы приходим к сослагательному наклонению.

«ЕСЛИ БЫ…» (заключение)

Как невозможна драматургия без этики, так исторический анализ невозможен без сослагательного наклонения, позволяющего экстраполировать различные варианты развития событий с последующим их сравнением. Этот инструмент аналитика подобен симуляционным тестам специалистов по взрывобезопасности в нефтегазовых средах – на нем непременно полагается ставить значок «симуляция» (понимай – обозвать роман альтернативной историей, криптоисторией et cetera), и только после этого запускать на обучение, иначе никакой учебы не будет априори, ведь тут нет права на ошибку.

В «Аргентине» маркерами «симуляции» стала техника – она намеренно искусственна, выдумана, и эта «понарошковость» выделяется автором, ею «тычут в глаза», напоминая, что вы находитесь на тренировочном стенде, и право на ошибку здесь есть. Правда, оно, это право, есть только у вас, у читателя, персонажам своим автор такой роскоши не дарит (это же вам не Джордж Мартин с его чудесными воскрешениями, книгу все-таки профессиональный историк писал!). Ошибка читателя в выборе фаворитов и своих симпатий могут тут закончится максимум разочарованием, для персонажей же наступает смерть. Или – не смерть, но потеря близкого, любимого, дорогого человека, который за время чтения стал близок и дорог и нам, читателям. Мы словно постоянно прорываем «брехтовский фрейм», попадая в пространство действия «по-станиславскому», но автор постоянно напоминает нам, что мы все же в театре, в кино, и вообще – смотрим на картину и листаем комиксы, так что – жизнь продолжается, даже если красная планета Аргентина рухнет на Землю. Это – не наша Земля.

Но ошибки, грехи против человечности и собственной совести – вполне себе наши, и разбор этих ошибок еще не проведен. Он висит над нами, как невыполненный долг, острым клинком дамоклова меча неисполненного покаяния угрожая вернуться повторением этих ошибок. «Аргентина» - прекрасная попытка всех, кто причисляет себя к русскому литературному пространству, исполнить этот долг, с которым мы, кажется, опоздали за прошедшие более чем полвека настолько серьезно, что повторение ошибок прошлого стоит на пороге нашего сегодня.

«Аргентина» поэтична, но довольно жестока по отношению к читателю, надеющемуся на «чтиво для отдыха», хотя все элементы популярного блокбастера+ фантастического детектива тут есть, и они хороши. Но весь цикл представляет собой слишком качественное литературное произведение, чтобы оставить равнодушным, не задеть, не заставить думать, а значит он уже не для каждого. Но для нас, снобов, в самый раз. Если кто-либо из читателей моего отзыва сейчас пытается в душе спорить, утверждая, что он может «тупо отдыхать», читая Толстого, Достоевского, Диккенса, или Желязны, Дьяченко и Олди, так знайте – я уже считаю вас лжецами. «Тупо отдыхать» невозможно даже под Джорджа Мартина и Бориса Акунина, уж слишком они хороши. Так и под «Аргентину» - не получится. А вот отдохнуть «по-умному» вполне себе можно. Если вы сами – умный. И сноб. Словом – как автор этих строк.

Спасибо за внимание.

Аждар Улдуз,

P.S. В качестве иллюстраций использованы: картина Сальвадора Дали "Специальный автомобиль", образец американского пин-ап, а так же фото актеров старого голливудского кино, коих автор цикла сам указал в качестве "прототипов" своих персонажей... внешне, конечно же!

Баку, май, 2017 год.